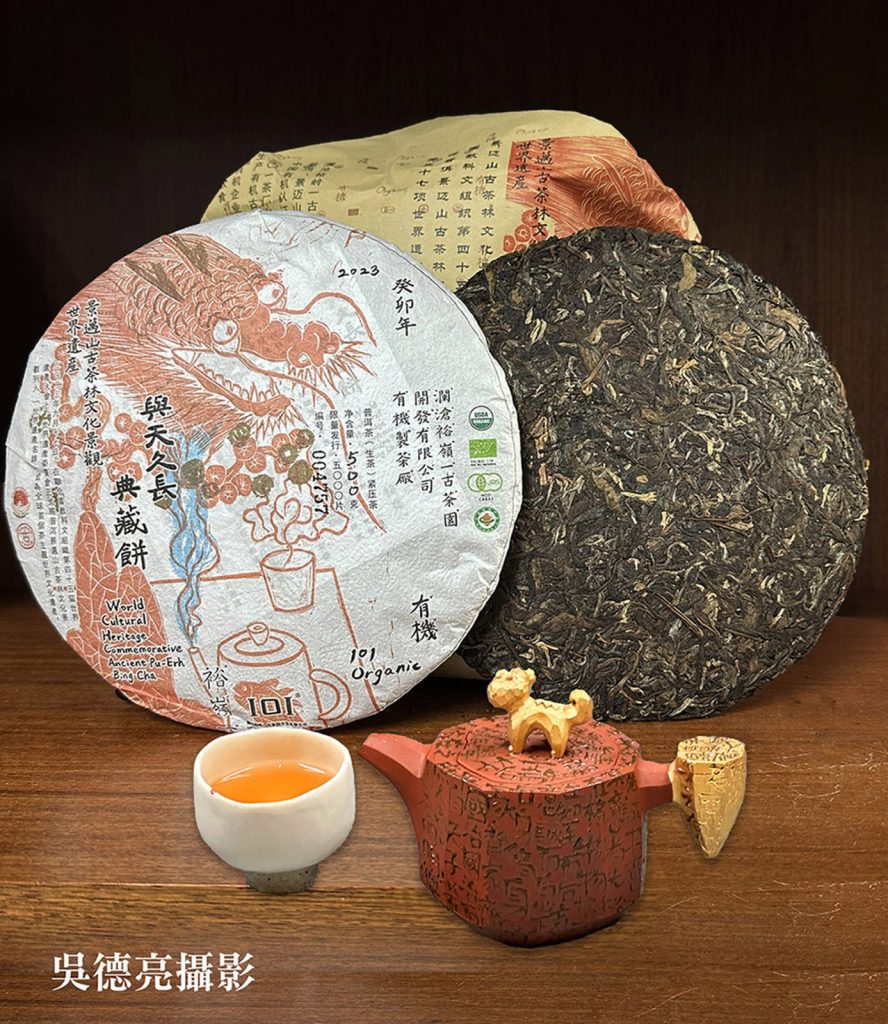

文/攝影 吳德亮

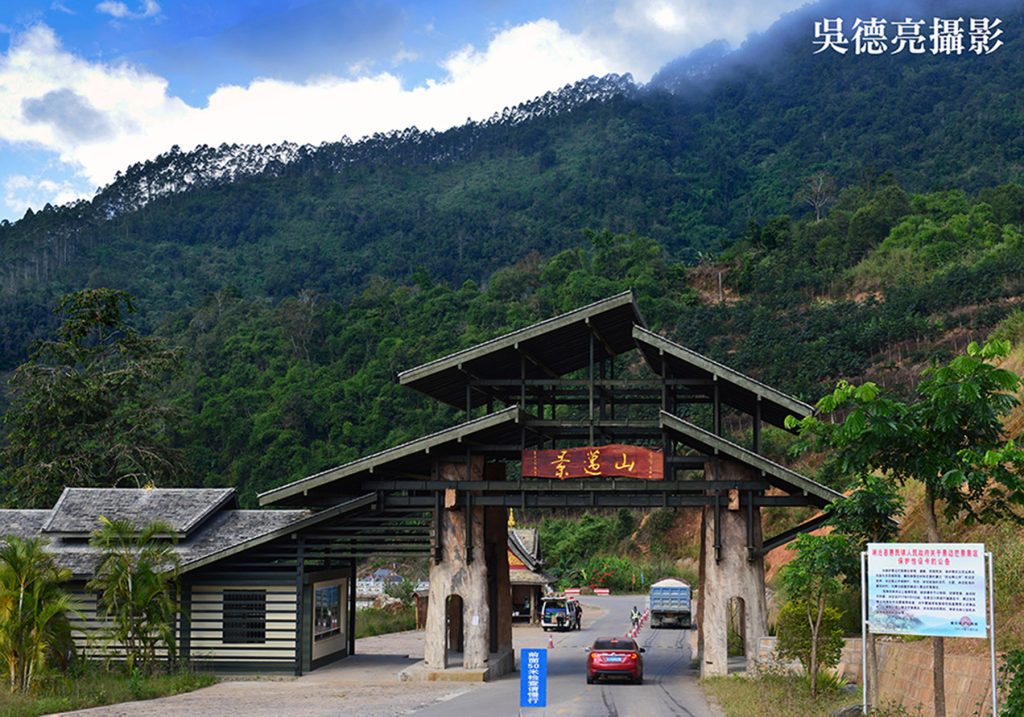

在全球的文化遺產中,包括葡萄酒與咖啡都已擁有文化遺產,唯獨茶沒有。2023年9月,聯合國教科文組織正式通過決議,將雲南省普洱市瀾滄縣的「景邁山古茶林文化景觀」列入世界文化遺產,這是全球首次以「茶」為主題的世界遺產,也是雲南省第六處、中國第46處世界文化遺產,彌補了全球茶人長久以來的遺憾。

不同於普洱市九甲千家寨的「野生型」古茶樹園,或瀾滄縣邦崴的「過渡型」古茶園,景邁山區的古茶園屬於「栽培型」的古茶樹群落,且保存得最為完整。根據傣文記載,古茶樹園區始於傣曆57年(西元696年),距今已有1300多年的歷史,堪稱人類文化遺產的奇葩。

生生不息的景邁萬畝古茶園,千百年來始終為世居當地的傣族與布朗族按時採摘,做為祖先留下取之不竭的無窮財富:約在中原的唐朝時期,布朗族首領叭岩冷帶領族人在瀾滄江沿岸遷徙輾轉,落腳在景邁山,成了世界茶文化史上留有遺跡、且有據可考的種茶始祖。不僅為野生茶樹進行人工移栽與培植,採摘茶果帶回村寨周邊種植,把「野茶」馴化成了「家茶」,並留下了景邁萬畝古茶樹群落。叭岩冷留給後代子孫的遺訓說:「留下金銀財寶終有用完之時,留下牛馬牲畜也終有死亡的時候,唯有留下「臘」種,方可讓子孫歷代取之不竭、用之不盡」。

在布朗族語中,「臘」即為茶葉,叭岩冷的睿智遠見不僅庇蔭了後代子孫,也為源遠流長的茶文化奠定了厚實的基礎,所探索出的「林下茶」種植技術,歷經千年的保護與發展,形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。而沿至今日,雲南少數族也普遍稱茶為「臘」,只要地名有「臘」字必產茶,例如西雙版納傣族自治州盛產頂級普洱茶而聞名的「易武」,號稱「六大古茶山」中面積最大、產量最豐富的茶區,就坐落「勐臘縣」內。

2001年春天,我第一次前往景邁,當時還稱為「思茅地區」的普洱市並無航班,高速公路也還未全面開通,從省城昆明花上14小時漫長車程抵達思茅過夜,翌日經4小時多到瀾滄;從瀾滄縣城前往惠民還要2小時以上。尤其山路彎彎曲曲且大多坑坑洞洞,遇到路面嚴重破損塌陷還得拜託當地農民幫忙推車。好不容易抵達惠民後,仍須換乘四輪傳動吉普車前往半山腰的曼根傣族村寨,再搭乘農民耕作與運輸慣用的曳引機,在崎嶇窄小的山徑足足搖晃震盪數個鐘頭,才能看見萬畝古茶園的遺世勝景。

Please enable JavaScript to view the