文/袁青

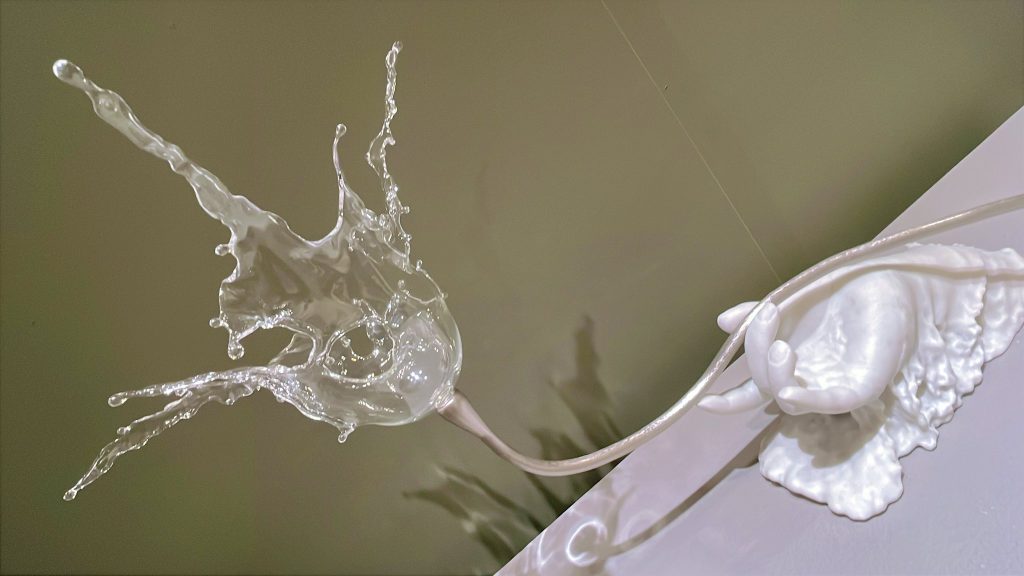

在石雕的堅硬裡,台灣新銳雕塑家候連秦找到柔軟的弧線;在玻璃的透明中,他呈現願意被看見的內在情緒;發光的那一塊自己。

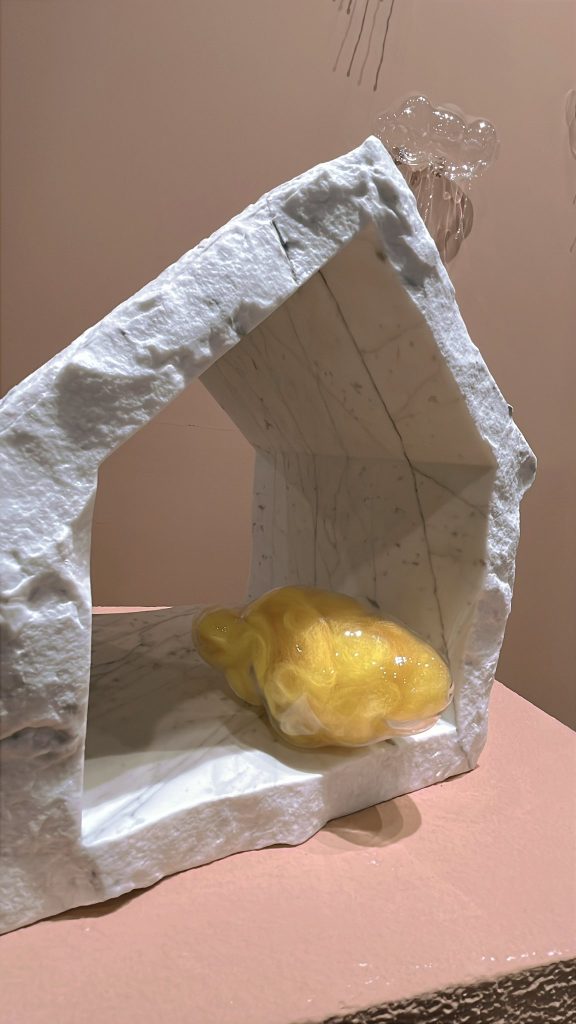

今年Art Taipei「台北藝博」的展場中,候連秦突圍而出的雕塑「荷葉」,從傳統一刀刀砍鑿、剝離、削去、刮除,直到形體浮現的「減法」;反其道而行融合吸般的流動的玻璃創意,不但呈現當代雕塑的多元性,赫然發現「加上」一抹黃色玻璃!候連秦毫不掩飾地解釋說:「那是愛情的顏色。」

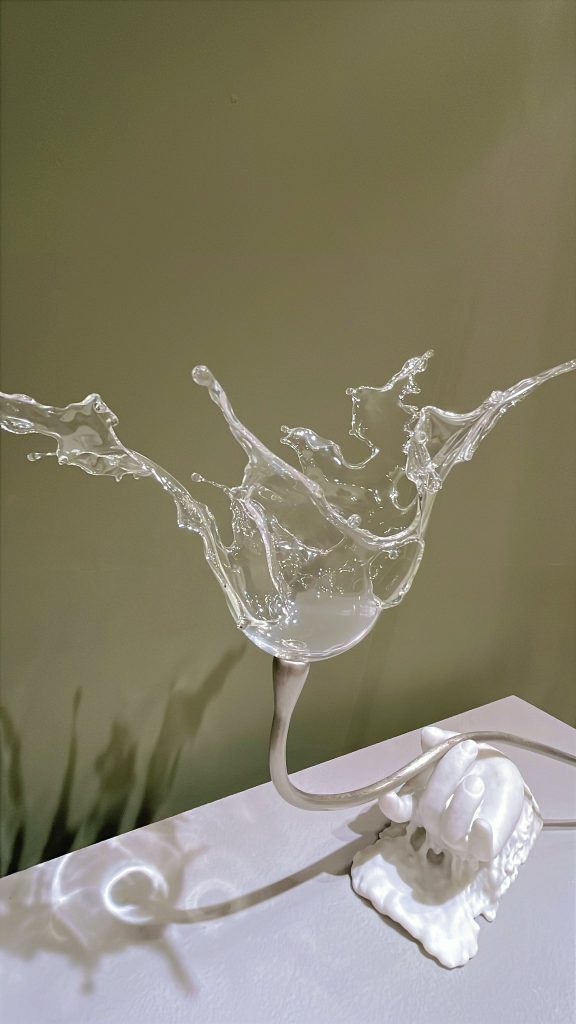

近看反覆雕琢的石雕荷葉,那波浪般的弧線,是雨水落下後的餘韻;那向上托舉的姿態,是生命在困頓中抬頭的本能。

候連秦說他的雕塑象徵著一種情緒的宣洩,也反映當下的心理狀態。

在候連秦手中的雕塑,選擇把透明、易碎的玻璃嵌入石材,構成極端的反差:脆弱的挑戰,但也是折射、是情感對照:石頭承受重量,玻璃延續穿透。

當光線穿透玻璃映照於石面上,便形成另一種雕刻:那是光的刻痕,是心的回聲。

在當代偏冷的雕塑語境裡,候連秦選擇溫度。

愈靠近,就愈能聽見:石雕的韌性被雕成呼吸;玻璃的光,是一種性格具象化。向上、揚起、旋轉、飄逸的荷葉石雕,其實映照的是藝術家的內在情緒。

彷彿石頭在意志之下,學會了輕盈。那是一種反重力的抬頭;而情緒被托起的瞬間,候連秦指著另一件隱藏著黃色玻璃的石雕之作,帶著腼腆的笑:「因為愛情,所以我的石雕第一次有了顏色。」

如果色彩是人生的「加法」;也是柔軟的回應。在當代雕塑沉陷於形式實驗、技術邏輯、概念敍事,連秦選擇另一種難度:把石材、玻璃和光影雕成情緒的容器。

石雕的堅硬,但在候連秦的手中,卻呈現了柔韌、溫度與情感的張力。

當我站在作品前,視線停留在大理石荷葉上,當玻璃透出光,看見的不是物質——我願意相信,這就是候連秦的雕塑學:「被點亮的真誠」。

Please enable JavaScript to view the