文/袁青

面對精神貧乏的時代,手作感成為藝術創作的關鍵字。但似乎某種程度也是我們對於家人、母親的一種愛的回憶吧⋯⋯

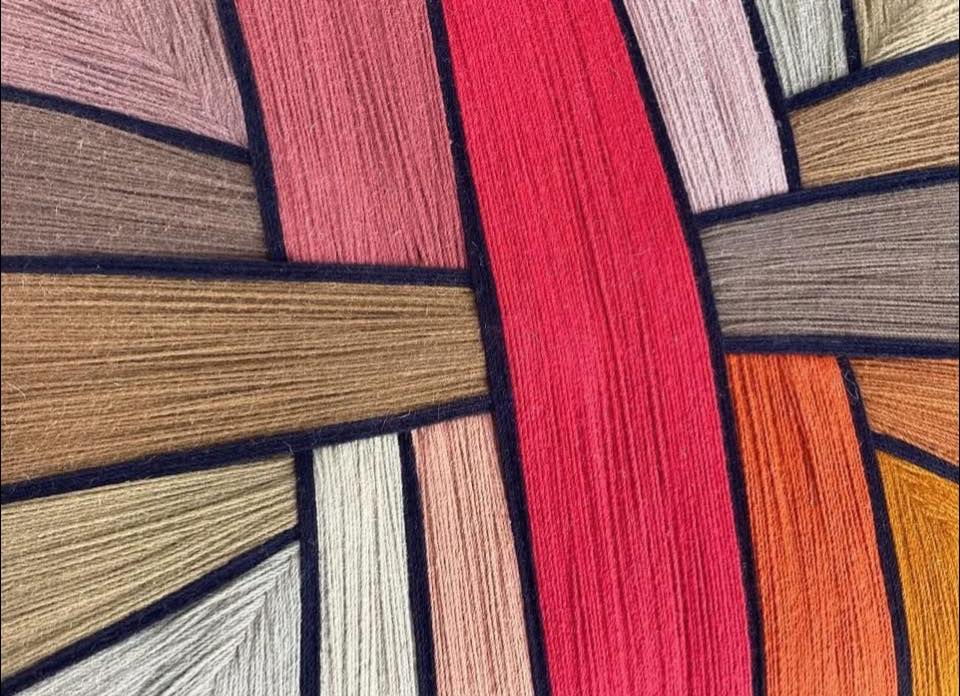

愈來愈多藝術家選擇"纖維"作為創作媒材,不僅因為織品質地溫柔、親近,也因為這項古老工藝深藏著人類文明、歷史和母性淵源的線索。

刺繡、鉤針、蠟染布——這些因為是家庭手作而曾被低估的"女紅"如今正以療癒與批判的雙重力量,重塑我們對藝術的想像。

英國藝術家凱特・詹金斯(Kate Jenkins)用鉤針針織,將食物轉化為逼真且充滿幽默的作品:映照了我們與食物的親密關係——那種來自童年、餐桌與母親的記憶。

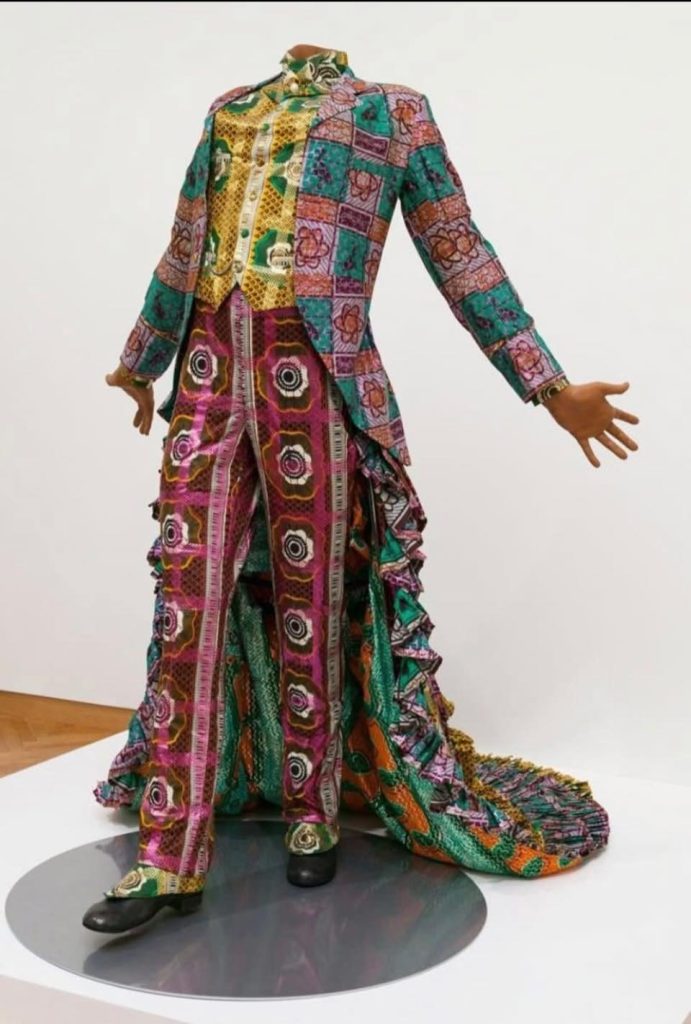

無獨有偶,在歷史斷裂處,藝術家印卡・肖尼巴爾(Yinka Shonibare)用鮮艷的「非洲蠟染布」作為對歷史、身份、文化與權力等殖民認同與反抗的象徵。

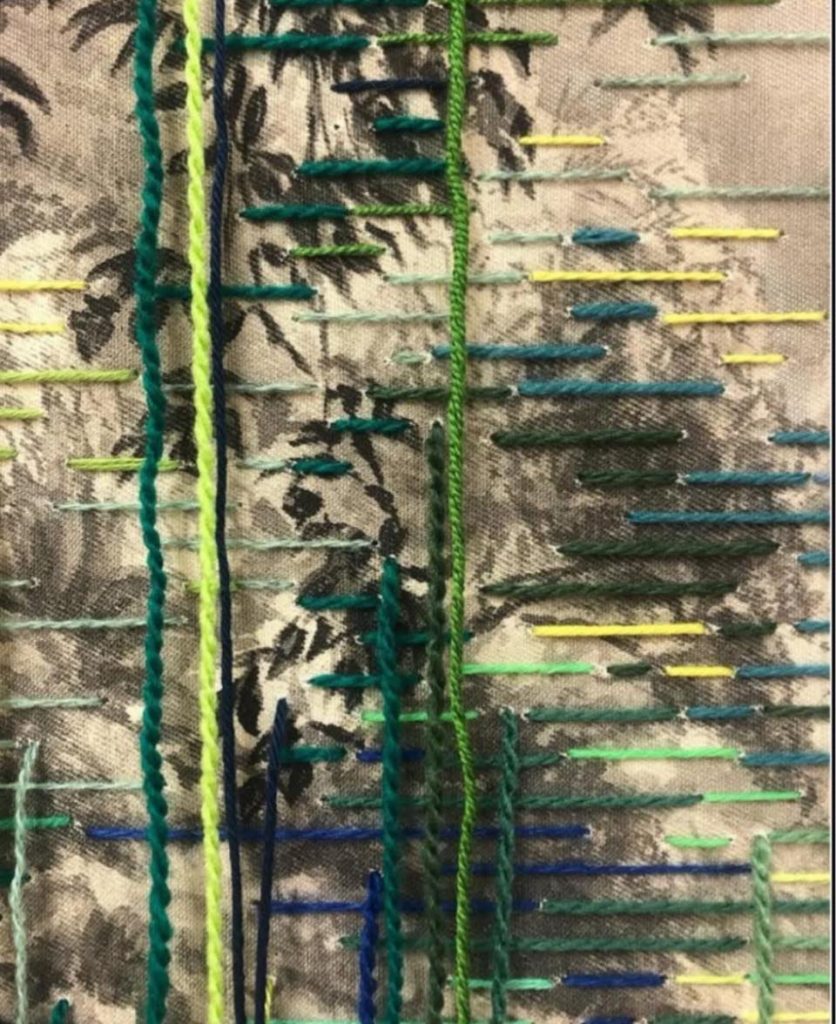

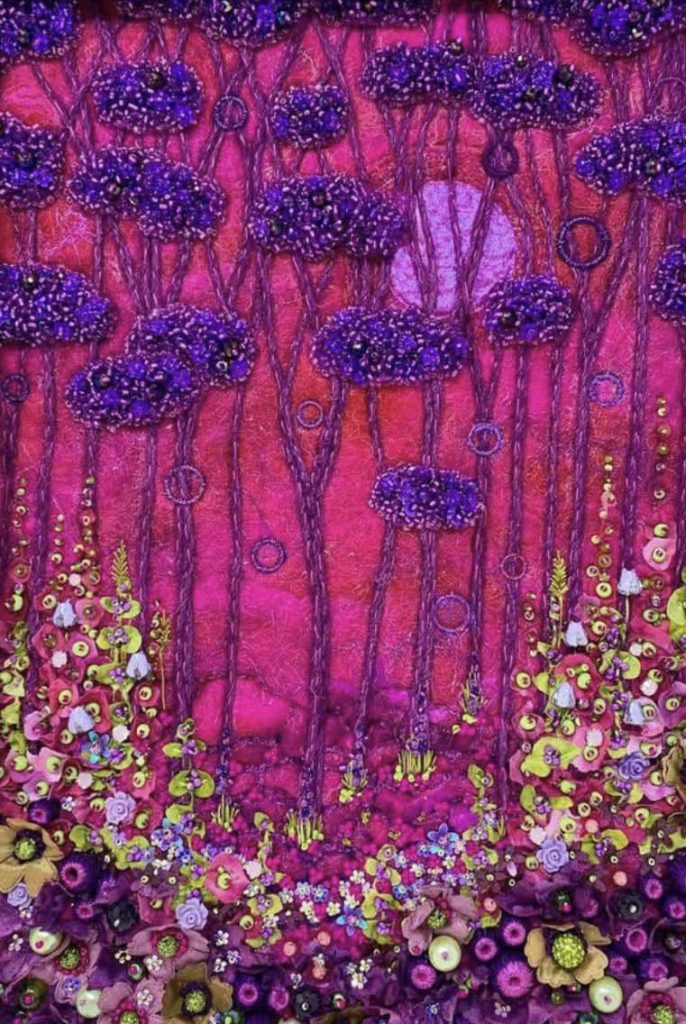

同樣是「織品」的反思。在專攻織品的英國藝術家Mira Gupta 手中,居然取代傳統畫筆及顏料,「縫製」出可以觸摸的夢。蜻蜓像夢的精靈;月光被縫成一道光,春天也是。

彷彿縫合時間與情感的針與線的魔法中,「纖維藝術」喚起記憶、批判與幽默的文化書寫正形成一股不可忽視的當代藝術價值。

寫在母親節前夕,針線情這股強而有力的藝術創作更是我忍不住對母親永遠的愛及深深思念。

Please enable JavaScript to view the