( 報新聞/鄒志中特稿 ) 每一座城市都在尋找屬於自己的幸福語言?當台灣其他城市以音樂祭、馬拉松或夜市作為集體記憶時,台中市卻用「野餐」這種最輕柔的方式,構築城市的公共精神。2025年11月2日即將登場的「台中市民野餐日」,不僅是一場大型活動,更是一次文化治理的社會實驗。主打「閱讀×野餐」的創新設定,企圖在喧囂的城市中,重新找回人與自然、心與書本之間的連結。

從活動到公共價值:當閱讀走出圖書館

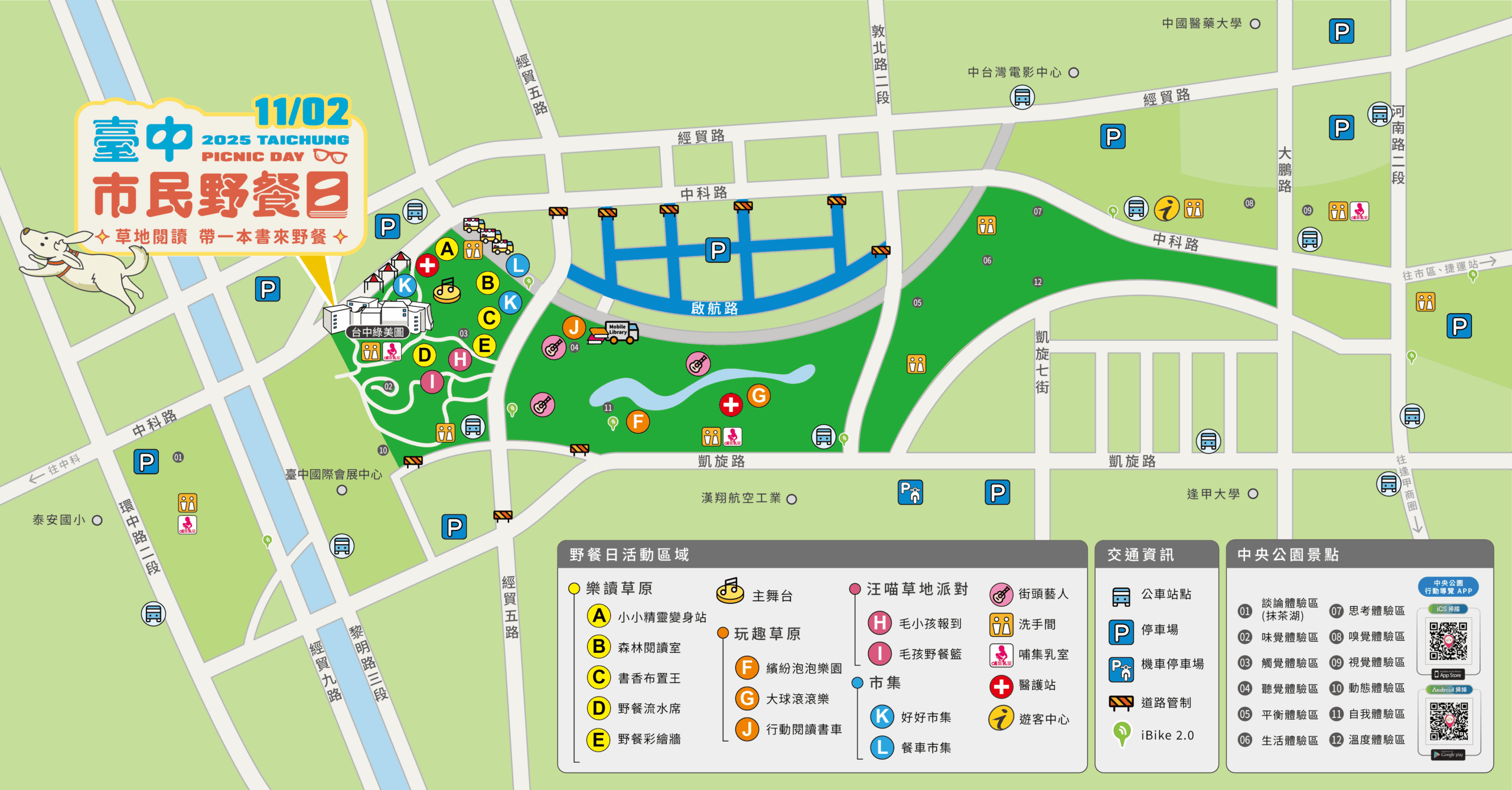

台中市長盧秀燕在台中市政府市政會議上指出,「台中市民野餐日」鼓勵台中民親近綠地、促進情感交流,今年更融入「草地閱讀」主題。這樣的設計,其實是一種文化政策上的嘗試:將閱讀從個人的靜態行為,轉化為群體共享的公共經驗。台中市政府動員31個局處與29區公所、台中市30處地點同步舉辦,這種規模的動員,反映出台中市政府正在打造一種「閱讀型城市」的企圖。

但值得深思的是,當閱讀被制度化為活動,它是否仍能保有那份靜謐的內在價值?若閱讀成為政績展演的一部分,可能失去它原有的深度與自由。這正是文化活動最常陷入的矛盾:它想推動文化,卻也可能把文化變成形式。

草地閱讀的象徵:對抗焦慮的社會處方籤

今年的主題「草地閱讀」表面上是一場休閒活動,實質上卻是一種對抗焦慮的社會實驗。當人們坐在草地上翻開書本,不僅是閱讀內容,而是在與現代生活的節奏拉開距離。資訊爆炸與社交媒體的即時更新,使人越來越難專注;而閱讀的行為,恰恰是一種「慢的抵抗」。

從經濟學角度觀察,這是一種典型的「非市場幸福行為」——不需金錢交換,卻能帶來心理滿足與社會連結。台中市政府透過這樣的活動,實際上在營造一種低成本、高回報的幸福經濟。問題在於,這種幸福若只存在於活動當天,就像節慶煙火一樣,轉瞬即逝。唯有當城市在制度上延伸閱讀空間、活化圖書館與社區綠地,幸福的體驗才能變成長久的文化能量。

市民參與的界線:主角還是觀眾?

台中市政府宣稱「市民是活動的主角」,這句口號聽來溫暖,卻值得反問:台中市民真的擁有主導權嗎?從行政執行角度看,活動展現了高效率的組織力;但若從公民參與的角度觀察,活動仍屬「由上而下」的動員結構。真正的「市民文化」,應該讓民眾能主導議題、提案、共創。若未來的「野餐日」能開放社區共同規劃、選書、策展,台中市政府退居協調與支援角色,那才是「文化民主」的實踐。

幸福城市的建構,不能只是台中市政府替人民安排一場「美好午後」,而應讓台中市民在參與中重新定義幸福的樣貌。當台中市民能驕傲地說「這是我們的活動!」,而非「台中市政府辦的活動」,直到那一天,台中市政府的文化治理才算真正成熟。

文化經濟與永續思維:幸福不能靠包裝

台中市政府建設局強調,今年活動希望民眾在野餐閱讀時體驗「低碳永續與友善共融」的城市價值。這不應只是口號,而要落實為具體行動。台中市政府能否引導民眾減少一次性包裝?是否提供回收設施?是否鼓勵使用在地食材?這些細節決定了「永續」是否只是標語。

另一方面,「市民野餐日」雖非商業活動,卻具文化經濟效益。從文創餐飲到地方旅宿,都可能因活動受惠,形成「文化乘數效應」。文化帶動經濟,本無可厚非;但若幸福城市的形象被過度包裝,就可能掩蓋社會的結構性問題。真正的幸福,不是活動當下的笑容,而是平日生活中不必依賴活動也能感受的安穩。

城市品牌的挑戰:從形式熱度到內容深度

台中市政府指出,「市民野餐日」已成為台中城市品牌。這確實是城市行銷的成功案例,但品牌的價值不在活動熱度,而在能否轉化為文化深度。許多城市在品牌塑造上止於表象,例如「幸福城市」、「創意之都」,卻缺乏具體精神內核。相較之下,京都以工藝、首爾以設計、哥本哈根以綠色生活聞名,它們的品牌都源自真實的社會文化基礎。

那麼,台中市的核心價值是什麼?若只是「幸福」,仍顯抽象。若能以「閱讀」為城市靈魂——象徵知識、包容與溫度——那麼「市民野餐日」就不再只是活動,而是文化治理的一環。唯有讓閱讀成為生活常態,品牌才會有持久的生命力。

從活動到制度:讓幸福變成習慣

長期而言,「草地閱讀」若能延伸成「全齡閱讀」與「社區書屋」計畫,將是台中市政府文化政策升級的方向。根據OECD研究,閱讀能力與社會流動性、信任度高度相關;閱讀頻率高的城市,其民主參與與幸福指數普遍更高。換言之,一場野餐若能啟動閱讀習慣,長遠效果將遠勝於活動本身。

相反地,若活動止於拍照與打卡,它帶來的幸福感只是一種短暫的「情緒紅利」,無法轉化為持續的「文化資產」。台中市政府若真想打造幸福城市,就必須讓幸福的來源內化於制度,讓閱讀空間、綠地設計、社區教育三者形成共構。那時,幸福不需活動號召,也能自然發生。

當幸福不再需要被安排

「帶一本書來野餐」這句口號既詩意又富象徵性。它代表一種生活理想,也映照出台中這座城市想成為的樣貌——開放、從容、重視生活品質。然而,幸福城市的關鍵不在活動的多寡,而在文化的持續與空間的可及。唯有當台中市民能在日常中自由地閱讀、自在地親近綠地,幸福才不再需要被安排,而能被真實地實踐。

當未來某一天,即使沒有活動標語,台中市民依舊會自發地走向公園、帶著一本書、與家人共享午後陽光,那時,我們才能算是真正擁有了一座「幸福的閱讀城市」。

Please enable JavaScript to view the